JGDE. La pêche maritime et l’élevage marin constituent des piliers historiques et emblématiques de l’économie bretonne. Pouvez-vous nous donner quelques chiffres pour montrer ce que représente aujourd’hui ce secteur d’activité ?

JGDE. La pêche maritime et l’élevage marin constituent des piliers historiques et emblématiques de l’économie bretonne. Pouvez-vous nous donner quelques chiffres pour montrer ce que représente aujourd’hui ce secteur d’activité ?

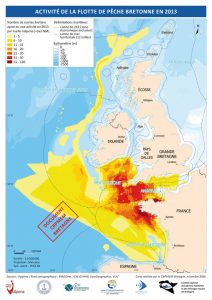

Olivier Le Nezet. La pêche professionnelle bretonne représente 5000 professionnels, de la pêche à pied à la pêche au large, et 1 200 navires. Cela en fait la première région française de pêche.

Au-delà des performances économiques, avec une production de l’ordre de 500 M€, c’est un secteur vital pour l’économie du littoral de la Bretagne et l’une des vitrines culturelles et touristiques de notre région.

JGDE. Vous présidez le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de Bretagne. Quelles sont ses missions ?

OLN. Le CRPMEM de Bretagne est un organisme professionnel créé par la loi. Il représente les intérêts du secteur, et les élus de la profession qui siègent à son Conseil disposent de véritables pouvoirs en matière de gestion des ressources halieutiques dans la bande côtière. Leurs décisions s’imposent à l’ensemble de la profession. Le comité participe activement au développement d’une pêche durable et à la protection de l’environnement littoral et marin. Il est également impliqué dans la formation professionnelle maritime et la promotion de la sécurité en mer.

JGDE. Vous insistez régulièrement sur la protection de l’environnement car les pêcheurs sont souvent en première ligne pour observer l’évolution du milieu marin et participer à sa préservation. Quelles sont vos actions dans ce domaine ?

JGDE. Vous insistez régulièrement sur la protection de l’environnement car les pêcheurs sont souvent en première ligne pour observer l’évolution du milieu marin et participer à sa préservation. Quelles sont vos actions dans ce domaine ?

OLN. Nous sommes très investis dans le domaine de l’environnement marin et littoral et nous militons pour un milieu propre, sain et productif. La qualité de l’eau et du milieu en général favorise le développement des ressources halieutiques exploitées par les pêcheurs. C’est pourquoi le CRPMEM est opérateur sur un site Natura 2000 dans le Finistère, qu’il siège au conseil de gestion du parc naturel marin d’Iroise et qu’il travaille en partenariat avec l’Agence française pour la biodiversité sur les analyses de risque « Pêche », l’équivalent des évaluations d’incidence Natura 2000 pour la pêche.

Si le CRPMEM œuvre pour le développement durable de la pêche, il est opposé en revanche à toute forme d’écologie punitive ou à des mesures environnementales non concertées ou décidées sans expertise objective. Nous estimons que la protection de l’environnement ne doit pas se faire selon une logique qui exclue a priori les pêcheurs mais, au contraire, en leur donnant les moyens d’assurer la compatibilité entre la production de ressources naturelles de qualité et la préservation du milieu. Nos expériences récentes réalisées en ce sens ont pu démontrer l’efficacité de cette gestion pragmatique de l’environnement marin.

JGDE. Vous travaillez aussi beaucoup avec le monde de la recherche. Pouvez-vous nous présenter des exemples de projets sur lesquels vous collaborez ?

OLN. Avec l’Association Grand Littoral Atlantique (AGLIA), les comités des pêches bretons ont lancé un vaste programme d’étude des effets des dragues sur les bancs de Maerl. L’interlocuteur scientifique est l’Université de Bretagne Occidentale (programme DECIDER). Nos collègues du comité du Finistère ont lancé il y a plusieurs années un vaste programme de restauration du stock de langoustes rouges avec l’IFREMER. Un autre est en cours pour étudier le stock de coquilles en Baie de Saint-Brieuc avec le Comité des Côtes d’Armor. Le CRPMEM est également très investi sur la gestion de la ressource en algue sauvage présente sur nos côtes. Deux programmes d’évaluation de la biomasse disponible sont actuellement portés par le comité : SEPALG avec l’IFREMRR et le Museum d’histoire naturelle de Concarneau, et Biomasse algues avec la station biologique de Roscoff, Agrocampus Ouest et le Parc naturel marin d’Iroise.

Ce sont des exemples, mais il y a toujours un programme ou un partenariat en cours avec un ou plusieurs organismes scientifiques. Au quotidien, les comités bretons travaillent avec ces organismes pour la gestion de nombreux stocks. Et l’IFREMER est toujours convié à nos réunions.

JGDE. Il semble que vous intervenez également dans le développement des énergies marines renouvelables (EMR). Comment vous positionnez-vous par rapport à cette nouvelle activité ?

OLN. Très honnêtement, le développement des EMR peut s’avérer être une contrainte pour la pêche d’autant plus que les espaces maritimes sont de plus en plus convoités par un grand nombre d’autres activités : extractions de granulats, déversements des vases draguées dans les ports, circulation maritime, pose de câbles sous-marins, conséquences du BREXIT, etc.

Mais la Bretagne est une région en déficit énergétique. Il est apparu difficile au CRPMEM de faire obstacle au développement d’énergies propres. En revanche, les comités bretons sont exigeants sur le choix des implantations des fermes d’éoliennes et ont toujours demandé qu’elles soient installées dans les secteurs les moins contraignants pour la pêche, et en tenant compte des contraintes liées à d’autres activités. Cela doit passer par une concertation accrue et une prise en compte réelle des contraintes pour la pêche, et ce au stade le plus précoce des projets de développement d’EMR.

JGDE. Directive Cadre sur la Stratégie pour le Milieu Marin, financements communautaires : l’Union européenne est un partenaire important pour les filières que vous représentez…

JGDE. Directive Cadre sur la Stratégie pour le Milieu Marin, financements communautaires : l’Union européenne est un partenaire important pour les filières que vous représentez…

OLN. Oui, plusieurs directives ont, ces dernières années, accéléré le mouvement vers la planification spatiale maritime. Le CRPMEM est vigilant sur leur mise en œuvre : d’une part pour veiller à un bon équilibre entre préservation de l’environnement et développement économique durable, et d’autre part pour que la pêche ne devienne pas la variable d’ajustement de cette politique. Le piège, pour la pêche, serait de se retrouver figée pour toujours sur des cartes : ce n’est pas possible dans un milieu en constante évolution qu’est la mer.

JGDE. Quels sont les atouts de la Bretagne pour rester parmi les régions leader du secteur et quelles recommandations préconisez-vous pour assurer la pérennité et le développement de vos filières ?

OLN. En dehors de son poids économique et de son attache culturelle, la pêche bretonne a la chance d’être diversifiée et polyvalente. Même si la flotte s’est singulièrement réduite, elle a toujours su s’adapter pour faire face aux enjeux. Elle dispose de quotas importants et assure une présence sur de nombreux secteurs. C’est pourquoi la Bretagne est en première ligne sur la question du BREXIT et de ses conséquences potentielles sur la pêche.

Les patrons pêcheurs sont désormais des chefs d’entreprise à part entière, leur vision a beaucoup évolué par rapport aux générations précédentes.

Le CRPMEM estime que l’état des stocks halieutiques, en nette progression, incite à l’optimisme. Il faudra, pour garder sa place, que la pêche bretonne assure le renouvellement des navires et des marins : cela passe par un haut niveau d’innovation et de formation. Mais également par plus de visibilité offerte aux entrepreneurs, tant sur la disponibilité des capacités de pêche (jauge, puissance, quotas) que sur les conditions de financement des projets. Pour cela, il faut redonner confiance aux investisseurs.

JGDE. Comment imaginez-vous la pêche du futur ?

OLN. Je pense que la pêche a un futur et qu’il peut être florissant. Il faut que les instances européennes accompagnent les mutations et les transitions (écologiques, énergétiques, économiques) sans perdre de vue qu’au cœur de cette filière, il y a des femmes et des hommes qui partent en mer pour nourrir les populations. C’est à cette condition que les marins retrouveront confiance vis-à-vis de l’Europe en laquelle ils ont placé beaucoup d’espoir, et que l’on évitera de nouveaux BREXIT.