Les débats sur les causes du changement climatique, ses conséquences et les moyens pour les limiter ne peuvent être crédibles et aboutir à des solutions efficaces que s’ils s’appuient sur des connaissances précises. Préserver un environnement de recherche exceptionnel tout en permettant aux scientifiques d’y mener leurs travaux constitue l’une des missions centrales de la collectivité des Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF).

LES TAAF, UNE COLLECTIVITÉ À LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE PARTICULIÈRE

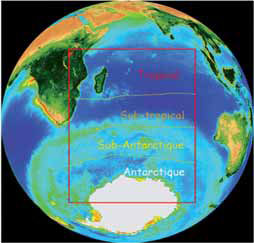

Composé de cinq districts (Kerguelen, Crozet, Saint-Paul-et-Amsterdam, Terre-Adélie, îles Eparses), le territoire des TAAF s’étend, zones économiques exclusives (ZEE) incluses, sur plus de 2 300 000 km2, répartis entre 11°S et 66°S de latitude. Cette dispersion exceptionnelle (80% de l’hémisphère sud) constitue un cas de figure unique au monde. A cette dispersion s’ajoute l’absence de population humaine permanente : ces territoires ont ainsi conservé un patrimoine naturel exceptionnel, peu exposé aux impacts anthropiques.

Ces deux caractéristiques font des TAAF une référence aux niveaux national, régional et international pour étudier le changement climatique et ses impacts sur les milieux naturels sous ces latitudes. C’est la raison pour laquelle de nombreux programmes de recherche y sont menés, certains d’entre eux ayant participé aux bilans scientifiques qui seront présentés lors de la COP 21.

Pour préserver ce cadre de recherche exceptionnel, la collectivité met en œuvre des programmes de conservation ambitieux (maintien et suivi des écosystèmes de référence, comme les récifs coralliens) et gère de façon durable les activités économiques qui se déroulent sur son territoire, en particulier la pêche. Ces programmes s’appuient eux-mêmes sur les résultats de la recherche scientifique. La collectivité des TAAF a ainsi pour ambition de constituer un « bright spot » (ou lueur d’espoir, pour qualifier les territoires porteurs d’initiatives) parmi les territoires insulaires.

Les programmes de conservation comme les activités de recherche s’appuient sur des moyens maritimes de premier plan. Le Marion Dufresne, vaisseau-amiral des TAAF, n’assure, en effet, pas uniquement des fonctions de ravitaillement des districts : c’est aussi un centre de recherche, avec à son bord 650 m2 de laboratoires. Propriété des TAAF, le navire sort d’une jouvence qui lui permettra de naviguer vingt années supplémentaires. Le navire polaire des TAAF, l’Astrolabe, est, quant à lui, utilisé pour acheminer du matériel et du personnel en Antarctique. Il sera remplacé en 2017 grâce à un partenariat novateur entre les TAAF et l’Institut polaire Paul-Emile Victor (IPEV), acquéreurs du navire, et la Marine nationale, armateur du bâtiment qu’elle utilisera pour des patrouilles australes.

LES TAAF, UNE COLLECTIVITÉ AU SERVICE DE LA PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ

• Des territoires sanctuaires de la diversité biologique

Sur les trois domaines qu’elle recouvre (tropical, subantarctique et antarctique), la collectivité des TAAF peut se prévaloir d’une diversité biologique exceptionnelle.

En Antarctique, la Terre-Adélie, seul territoire revendiqué par la France, abrite de fortes concentrations d’espèces protégées d’oiseaux (pétrels, manchots, etc.) et de mammifères marins (éléphants de mer, phoques, baleines, orques, etc.) venus se reproduire ou s’alimenter. En particulier, le site de reproduction de manchots empereurs de Terre-Adélie est le seul qui soit à proximité d’une base permanente, ce qui facilite l’étude de cette espèce gravement menacée par le changement climatique : dans deux tiers des colonies de manchots empereurs, les effectifs pourraient diminuer de moitié à l’horizon 2100. Plus de 300 espèces de poissons sont également recensées, dont certaines présentent d’étonnantes adaptations au froid (molécules antigel, par exemple).

Les îles subantarctiques abritent des communautés d’oiseaux marins, certaines riches de plus d’un million d’individus (c’est le cas des manchots royaux), d’autres endémiques, mais menacées, comme l’albatros d’Amsterdam. Les eaux bordant les îles subantarctiques sont riches en espèces pélagiques (crustacés, calmars, poissons, etc.) qui alimentent les oiseaux marins et les pinnipèdes (otaries, éléphants de mer). Une gestion raisonnée de la pêche a permis de préserver ces milieux.

Les îles Eparses, enfin, composées des îles Europa, Glorieuses, Juan de Nova et Bassas Da India, dans le canal du Mozambique, et de l’île Tromelin, au nord de La Réunion, appartiennent à l’un des 34 hotspots (points chauds) mondiaux de la biodiversité. Elles présentent des écosystèmes en voie de disparition au niveau mondial, comme les mangroves ou les récifs coralliens qui abritent des communautés d’espèces extrêmement complexes et diversifiées. Les plages des îles Eparses sont un lieu de reproduction pour les tortues et une halte migratoire pour les oiseaux. Les eaux qui entourent ces territoires sont elles aussi un lieu de passage pour de nombreux mammifères marins (dauphins, baleines à bec, etc.).

• Agir pour promouvoir des écosystèmes résilients

Maintenir et restaurer la biodiversité d’un territoire améliore sa résilience, c’est-à-dire sa capacité à absorber des perturbations sans perdre ses fonctions. L’action environnementale des TAAF s’inscrit dans cette perspective qui rejoint les thématiques identifiées comme prioritaires par le Programme de Travail pour la biodiversité insulaire (Décision XI/15 de la Convention pour la Diversité biologique, en lien avec les objectifs d’Aichi 2020 pour la biodiversité).

Le premier axe de cette action est la création et la gestion d’aires protégées. Les TAAF sont organisme gestionnaire de la Réserve Naturelle Nationale (RNN) des Terres Australes Françaises, créée en 2006 sur les archipels de Crozet, Kerguelen et Saint-Paul-et-Amsterdam et forte de 2,2 millions d’hectares ; la collectivité y met en œuvre un Plan de gestion qui s’appuie sur des actions de repeuplement ou de restauration. Les TAAF sont également responsables de la protection du milieu marin et des zones côtières en Terre-Adélie et participent, avec l’Agence des Aires Marines Protégées (AAMP), à la gestion du Parc Naturel Marin des Glorieuses, créé en 2012.

Les TAAF s’efforcent aussi de mettre en œuvre des Plans de gestion environnementaux (Plan national d’action en faveur des tortues marines, Plan de gestion Ramsar de l’île d’Europa) qui permettent de concilier les activités humaines sur le territoire (pêche, recherche scientifique) avec la préservation des écosystèmes. Cet objectif se traduit, par exemple, par des actions de lutte contre les espèces envahissantes.

C’est pourquoi les TAAF peuvent être considérées comme un « bright spot » : elles mettent en œuvre des actions qui améliorent la résilience des écosystèmes en faisant intervenir des partenariats originaux (IPEV, forces armées de la zone sud de l’océan Indien) ; ces actions ont vocation à être reproduites sur d’autres territoires, notamment insulaires, ce qui donne aux TAAF un véritable rôle de préfigurateur.

LES TAAF, TERRITOIRE PRIVILÉGIÉ POUR LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

La description des TAAF développée jusqu’ici montre à quel point notre collectivité constitue un laboratoire idéal pour les scientifiques qui s’intéressent aux enjeux environnementaux actuels.

De nombreux programmes scientifiques s’appuient sur les îles subantarctiques et la Terre-Adélie. En sciences du vivant, ces territoires accueillent des programmes dont le but est de comprendre la façon dont les espèces réagissent aux changements globaux. Ces recherches sont permises par l’ancienneté du suivi scientifique qui remonte jusqu’à cinquante ans pour certaines populations aviaires ; les scientifiques sont ainsi capables de prédire les évolutions des populations à court ou moyen terme, ce qui renforce l’assise scientifique de la gestion des zones protégées des TAAF. En sciences de la terre et de l’univers, les territoires des TAAF sont particulièrement précieux pour la recherche géophysique, qui manque de points de mesure dans les régions australes. Des données sur la sismologie, le magnétisme et l’atmosphère sont ainsi recueillies sur les districts austraux ; elles s’ajoutent aux observations réalisées par Météo France qui bénéficie d’observatoires exempts de perturbations extérieures. A titre d’exemple, la base d’Amsterdam accueille l’unique poste d’observation du CO2 de l’océan Indien, dont les mesures sont utilisées par les experts du GIEC pour prévoir les évolutions futures du climat. La qualité de la recherche française dans la zone subantarctique se traduit par un nombre important de publications scientifiques : la France est le premier pays en termes d’articles publiés.

Dans les îles Eparses, des stations installées récemment permettent de suivre la biodiversité marine, mais aussi d’étudier les marées, le niveau de la mer ou encore la sismologie. Ces programmes sont mis en œuvre sur une base pluridisciplinaire et s’appuient sur le concours d’investisseurs privés tels que Veolia Environnement ou Total.

LA PERSPECTIVE D’UNE INTÉGRATION AUX RÉSEAUX INTERNATIONAUX

Pour tirer le meilleur parti de la dispersion des territoires des TAAF dans l’hémisphère sud, il importe d’inscrire les programmes de recherche dans une perspective régionale, voire mondiale. Les TAAF contribuent d’ores et déjà, entre autres, au Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), au réseau d’étude de la dynamique océanographique (IndOOS) et au réseau mondial de suivi des récifs coralliens (GCRMN). La coopération à l’échelle régionale représente la « nouvelle frontière » des territoires de la collectivité : elle pourrait prendre la forme d’un grand Observatoire du climat et de la biodiversité dans l’océan Indien, en partenariat avec les autres pays présents dans le canal du Mozambique et dans le sud de l’océan Indien.